- 「特定技能外国人のスマホ契約ってどうすればいいの?」

- 「在留カードや口座が必要って聞いたけど、自分だけで契約できるのかな…?」

- 「会社でまとめて契約してもらったほうが安心なのかな?」

そんな不安を感じたことはありませんか?

本記事では、特定技能外国人が日本でスマホを契約する際に、個人契約と法人契約の違いを詳しく解説します。費用・管理・必要書類・リスクの観点から比較し、企業と本人双方にとって最適な選択肢を整理しました。

特定技能人材の受け入れを進めている企業や、日本での生活基盤を整えたい外国人の方にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。

特定技能人材にスマホ契約が必要な理由

特定技能外国人とは

特定技能外国人とは

「特定技能」とは、2019年4月に創設された在留資格で、人手不足が深刻な16分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、水産養殖業)において、一定の専門性や技能を持つ外国人が就労できる制度です。

試験などによって技能水準や日本語能力を確認したうえで在留資格が付与され、特定技能1号では最長通算5年間の就労が可能となります。また、一部の分野ではより高度な業務に従事できる特定技能2号が設けられており、在留期間の更新や家族帯同も認められています。

これらの特定技能外国人は、日本各地の産業や地域社会を支える存在となっており、日常生活や職場環境にスムーズに適応するために、スマホ契約は欠かせないインフラとなっています。

就労・生活における連絡手段(雇用主・監理団体・家族)

特定技能外国人にとって、スマホは日常の連絡を支える基盤です。雇用主や監理団体との業務連絡、シフト調整、家族との通話やSNSによる交流など、就労と生活の双方に欠かせません。

特に日本語に不慣れな段階では翻訳アプリやメッセージ機能が頼りになるため、安定した通信環境が不可欠です。

さらに、特定技能外国人は地方の工場や介護施設で勤務することが多く、交通機関の情報確認や地域サービスの利用にスマホが必須となります。

金融サービスや行政手続きでの必要性(マイナポータル・銀行認証SMS)

銀行口座の開設や給与の受け取り、海外送金など、金融取引の多くでSMS認証が使われています。スマホ番号がなければ基本的な金融サービスを利用できず、生活に支障が出てしまいます。

また、特定技能外国人は在留資格の更新や行政手続きが定期的に必要となり、マイナポータルや出入国在留管理庁からの連絡にもスマホ番号が活用されます。契約があることで、重要な通知を円滑に受け取り、手続き遅延やトラブルを防ぐことができます。

緊急時の連絡網確保(災害・健康トラブル)

日本は地震や台風などの自然災害が多い国です。緊急速報や避難情報を即時に受け取るためにも、スマホは生命線となります。健康トラブルが発生した際には医療機関への連絡や位置情報の共有にも役立ちます。

特定技能外国人は地域の防災放送や掲示物を理解できない場合もあるため、多言語アプリや災害通知を利用できる環境は特に重要です。受け入れ企業や監理団体にとっても、安否確認や緊急時の連絡体制を整えることは不可欠です。

スマホ契約(個人)の特徴と注意点

必要書類と審査基準

必要書類と審査基準

個人契約には在留カードやパスポート、銀行口座、クレジットカードが必要となる場合があります。ただし在留期間が短いケースや信用情報が不十分な場合、審査が通りにくい課題があります。

支払い方法によってもハードルが異なるため、契約可否は事業者ごとに確認が必要です。

利用面でのメリット

個人契約は自由度が高く、自分専用の回線を持てるため利便性に優れます。契約名義が本人になることで、転職や住居変更時にもスムーズに手続きを継続できる点がメリットです。

また、利用プランを自分の生活スタイルに合わせて柔軟に選択できるのも魅力です。

リスクと注意点

一方で滞納が発生すると更新や解約のトラブルに直結する点には注意が必要です。また、日本語理解が不十分なまま複雑なプランを選択すると、通信容量や料金体系で不利益を被る可能性もあります。

契約時には通訳やサポートを活用し、条件を十分に確認することが大切です。

スマホ契約(法人)の特徴と注意点

契約の仕組み

契約の仕組み

法人契約は企業が名義人となり、SIMや端末を従業員に貸与する仕組みです。複数回線をまとめて契約するため、大口割引によるコストメリットを得られる場合があります。契約窓口を一本化できる点も、企業側にとって実務上の効率化につながります。

企業側のメリット

法人契約には次のようなメリットがあります。

- 一括管理により連絡先や端末の統一が可能

- 契約変更や解約が柔軟に行える

- 人材が離職した際に端末を回収し再利用できる

管理負担は増えますが、組織全体としての統制が取りやすい点が強みです。

企業側のリスク

法人契約の課題は、従業員の私的利用を完全にコントロールできないことです。業務外利用が多ければ通信コストが膨らむ可能性があります。

また契約名義が企業となるため、利用上のトラブルが発生した場合に会社責任となるケースがある点も考慮が必要です。

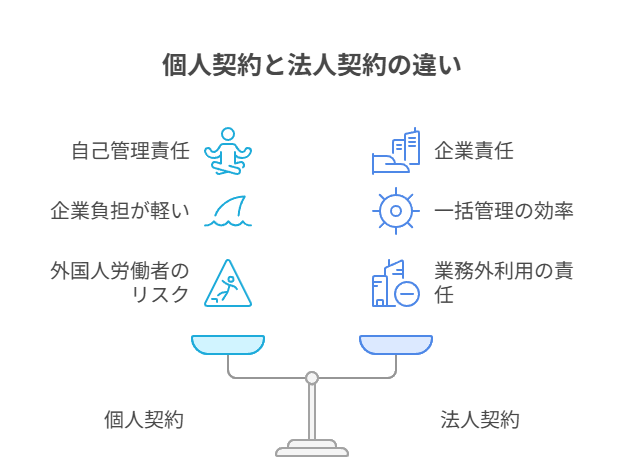

個人契約と法人契約の比較ポイント

契約難易度:個人は審査ハードル高い/法人は企業負担が大きい

個人契約は審査がネックになりやすく、一方で法人契約は企業が契約主体となるため従業員は負担が軽くなります。ただし企業側には契約管理や費用負担の責任が生じます。双方の立場でリスクを比較することが重要です。

コスト面:法人契約で割安な場合あり

複数人をまとめて契約できる法人契約は、通信事業者によっては大口割引が適用されるためコストを抑えられます。個人契約は割引が少ない反面、利用者本人が自由に選べるため自分に合ったプランを探しやすい特徴があります。

運用の柔軟性:転職や退職リスクを考慮

個人契約は転職や住居変更時にもそのまま利用できる柔軟さがあります。法人契約は離職時に端末返却や番号変更が必要となるため、継続利用の自由度は低めです。契約方法を選ぶ際には、将来的なキャリアの変化も視野に入れる必要があります。

管理責任:情報セキュリティ・不正利用の監督義務

法人契約では、従業員が端末を業務外に利用する場合の管理が企業責任となります。個人契約は本人が自己管理するため企業負担は軽減されますが、不慣れな外国人労働者にとってはリスクを抱え込みやすい点も課題です。

企業と外国人が取るべき実務対応

企業側の対応

企業は法人契約で最低限の通信手段を保証しつつ、個人契約を希望する外国人にはサポート体制を整えることが望まれます。通訳の同行や契約説明資料の準備などを行い、誤解やトラブルを未然に防ぐ工夫が必要です。これにより人材の安心感も高まります。

外国人本人の対応

企業は法人契約で最低限の通信手段を保証しつつ、個人契約を希望する外国人にはサポート体制を整えることが望まれます。通訳の同行や契約説明資料の準備などを行い、誤解やトラブルを未然に防ぐ工夫が必要です。これにより人材の安心感も高まります。

まとめ

特定技能人材にとってスマホ契約は生活基盤の要です。個人契約は本人の自由度が高い反面、審査の難しさやリスクが課題です。

一方、法人契約は管理が容易でコスト面に利点がありますが、責任や運用負担が企業に集中します。企業と外国人本人が役割を理解し合い、状況に応じた最適な契約方法を選ぶことが重要です。